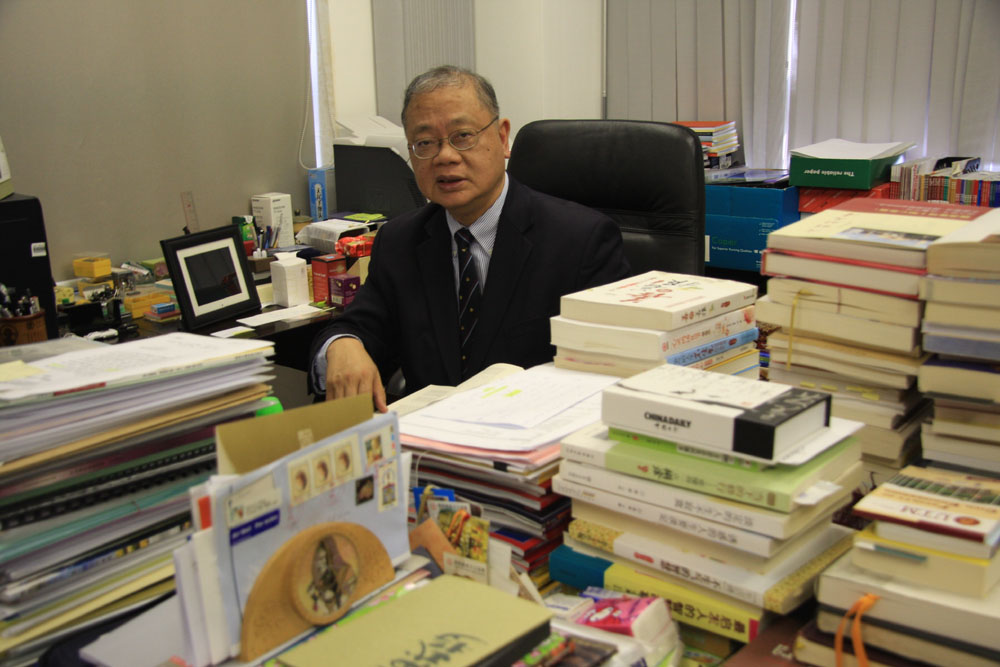

李焯芬:港文化已成熟 回歸后傳統藝術得延伸

圖:李焯芬說,文化講求「土生土長,原汁原味」

回歸十五年,香港風雨兼程,力拓前路。在經濟繁榮、社會穩定的前行步伐下,香港文化的脈絡也在默默延伸。十五年來,越來越多的傳統藝術形式在這里上演,政府以空前的熱情投入文化建設,西九文化區、饒宗頤學術館陸續展開,文化局即將應運而生。饒宗頤學術館館長李焯芬接受本報獨家專訪說,十五年來,香港文化發展取得最大的成就是——我們作為中國人,能夠更好的享受自己的傳統文化。而香港的文化優勢,就在于「助中國觀世界」,同時「從世界視角看中國」。

李焯芬表示,「回歸十五年,香港在文化建設上取得不少成功,可以說是軟件和硬件兼修」。軟件是指香港有更多更豐富的文化藝術表演。尤其是,傳統的藝術形式在香港找到了面向國際的大舞臺,也為港人不斷奉上精神文明的饕餮大宴。現正上演的中國戲曲節就是最好佐證,昆曲、京劇、黃梅戲到秦腔,內地最頂尖的劇團,最高水準的「腕兒」齊聚香江。藝術家們對香港可謂眷顧有加,連汪世瑜這樣的國寶級藝術家都親臨現場。他笑言自己「每場必看,相當精彩」。同時,豐子愷三百多幅作品,于尖沙咀文化中心呈現在香港觀眾面前。「這么多的藝術大餐,不光是西餐,更有滿漢全席,很多傳統藝術形式連內地都很少見,我們也能一嘗,我覺得真的是香港人的福報」。

李焯芬又說,文化講求「土生土長,原汁原味」,最怕「橘生淮南為桔,淮北為枳」。唯獨香港土壤肥沃,各種文化不僅僅在此「呈現」,而且在這兒「生長」,爆發出強烈生命力。以古琴為例,這種小眾到不能再小眾的樂器,卻能真真切切在這里演繹著,而且不同于音樂學院,從演奏者們身上都能看見清晰的師承脈絡,撐起香港文化的一片天。

文化設施日臻完善

李焯芬認為,回歸十五年來,文化設施日臻完善。耗資二百億興建的西九龍文化區上馬,將打造世界一流的演出場館、藝術中心、博物館,「是全世界都少見的文化中心」。

訪問李教授的當天(六月二十二日),耗資二億多元的饒宗頤文化館將開幕,他連連感嘆「拿這么多錢出來弘揚民族文化,這在回歸前是不可能的」。由荔枝角醫院活化而成的饒宗頤文化館,將成為香港的中華文化基地。除了饒老的著作和藏品外,亦會定期舉辦傳統藝術的雅集和培訓。屆時,悠揚的琴聲,和雅致的昆曲,將是本港文化饗宴外的一壺清茶。

身兼香港中華文化促進中心理事會主席的李焯芬,對民族文化充滿感情亦滿懷感慨。中華文化促進中心成立三近十年,舉辦了大大小小文化活動上千場。有人質疑中國的近現代音樂是否有足夠表現力時,中心組織一千多人合唱《黃河大合唱》,從《黃河頌》到《保衛黃河》,唱出的不止是氣勢磅礴的樂章,更是慷慨的民族氣節和無法磨蝕的民族感情。

回歸后,中華文化促進中心連續近十年舉辦中華文化證書課程,從青銅器講到蘇繡,李焯芬透露,自己與夫人均參與講學,夫人與學生講解敦煌壁畫。而參與的學生主要就是各校老師,他們聽了之后會傳授給學生,這就是中華文化的「薪火相傳」。

從世界視角看中國

目前,第四屆特區新政府正倡議設立文化局,他認為文化局的愿景應該以「助中國看世界,從世界視角看中國」作為定位。李焯芬說,近日剛好聽饒老談及,中華文化將迎來全面復興。在文化上,現在的中國和文藝復興前的意大利類似,人們重新對傳統經典產生濃厚興趣,他笑言「在內地出差,電視里面不是這個講老子,就是那個談孟子」。千年傳承的文明經過重重磨難,浴火重生,將產生巨大的向心力,佛羅倫斯絢爛的文藝復興即是范例。

但李焯芬強調,復興絕不是翻炒,而中華文化應該舊貌之外另有新顏。「這就需要一個廣泛的視野──國際視野」。新時代的學者或藝術家都應兼顧東西文化,而并非只在文獻中翻炒。更廣闊的視野能帶來更多的靈感,也能產生與時俱進的生命力。香港作為中國傳統文化和西方科技文明匯聚之地,有著其他地區難以企及的優勢。若文化局不把握這個定位,就難以提高香港的競爭力。

李焯芬亦認為,文化局并非管制文化,文化是不能被規管的,但文化局或許能夠在文化保育和傳承上多一些政策引導。他建議不妨著力制定針對青少年的文化教育政策,鼓勵他們在香港眾多的文化活動中,產生不同于照本宣科的領悟。「不是一定要他們學會寫、畫、唱唸做打,而是要懂得欣賞」。同時,正在推行的德育與國民教育科正是一次這樣的契機,李焯芬建議課程里面應多加入一些傳統文化元素,讓學生感受其吸引力。